綴じ方の種類や特徴・コストを手帳製本会社が徹底解説

大阪市住之江区にある1937年に創業した手帳製本会社です。企業のオリジナル手帳やOEMで手帳を製造しております。手帳に関しての情報をお届けします。

手帳やノート、書籍、冊子などは複数の紙を綴(と)じてできています。綴じ方によって使い勝手や耐久性、コスト、納期などが変わってくるのはご承知の通りかと思います。今回は知ってるようで知らない綴じ方についてご紹介します。ご自身で出版するときはもちろん、クライアントのお手伝いをするときの参考になれば幸いです。

綴じ方の種類

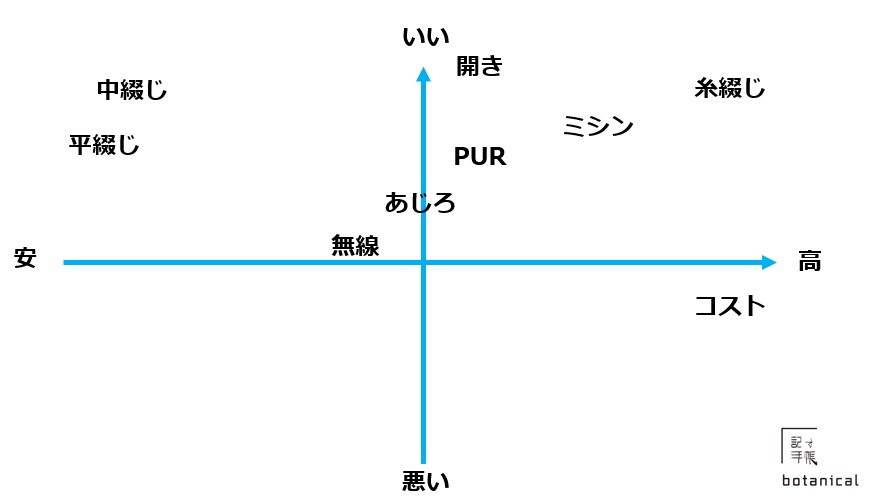

綴じ方によって変わる使い勝手(開き具合)とコストについて比較しておきましょう。

糸綴じが最もコストが高く、平綴じが最もコストが安くなります。それぞれの綴じ方について詳しくみていきましょう。

中綴じ

写真は雑誌のノベルティ用に制作した中綴じの手帳です。中綴じは用紙を二つ折りにし、中心をホチキスで留める製本方法です。パンフレット、会社案内、学校の冊子などの比較的薄型の冊子に使われています。ホチキスの針の大きさによって冊子の厚みが制限されます。

コストは安く、納期もスピーディー、開きやすいのがメリット。ページ数が多いとズレやすく、背中が破れるのがデメリットです。

ミシン綴じ

用紙を二つ折りにし、中心の背中部分をミシンで縫い合わせる製本方法です。背中側の糸部分はボンドで留めています。

通帳や、手帳の別冊、上製本やノートなどに使われます。厚みは2mm~2.5mm程度が標準的で、中綴じよりも納期は少し遅くなります。無線綴じ、アジロ綴じより開きやすいのがメリット。デメリットは中綴じと同様に背中が破ける点です。

無線綴じ

背を糊(ホットメルト)で固め、表紙で包む製本方法。ページごとにバラバラに切り離した紙の断面に糊を塗布して固める方法です 。ホチキスなどの金属を使わない綴じ方。背幅は最大60mmほどで、標準的な納期です。

書籍、文庫本、報告書、カタログなどに使われています。高級感があり、ページ数が少ないものも多いものも対応可能です。厚みがあれば背にタイトルを入れられるのがメリット。糊が劣化するとページが外れることがあるのがデメリットです。

あじろ綴じ

背を糊(ホットメルト)で固め、表紙で包む製本方法。折り丁の背にミシン刃をいれて背中に糊を塗布して固めます。各ページがお互いに対応するページと繋がっており、無線綴じより糊が少なくても強度がある製本方法です。背幅は最大60mmほどで無線綴じと同様です。

文芸書、高級書籍、美術書などに使います。無線綴じに比べて丈夫、長期保存に向くのがメリット。コストや納期は無線綴じとほぼ同じです。

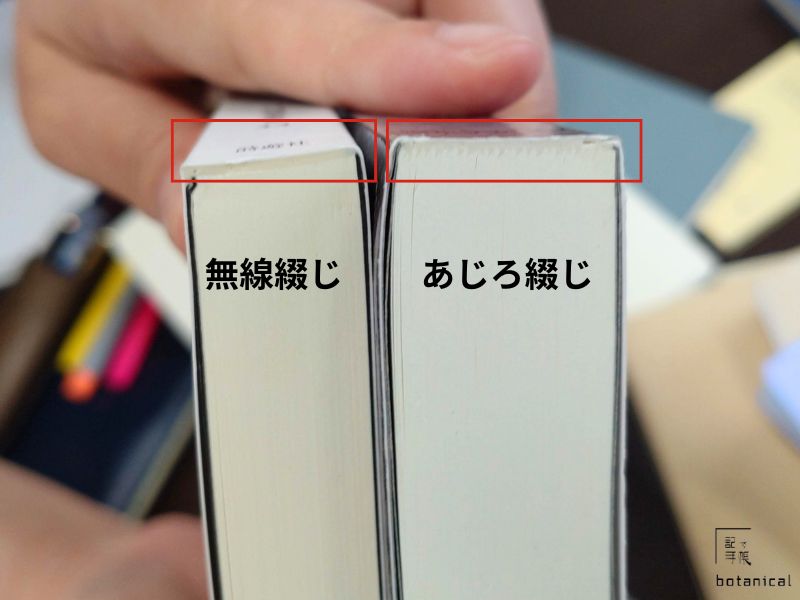

無線綴じとあじろ綴じはどう違うの?

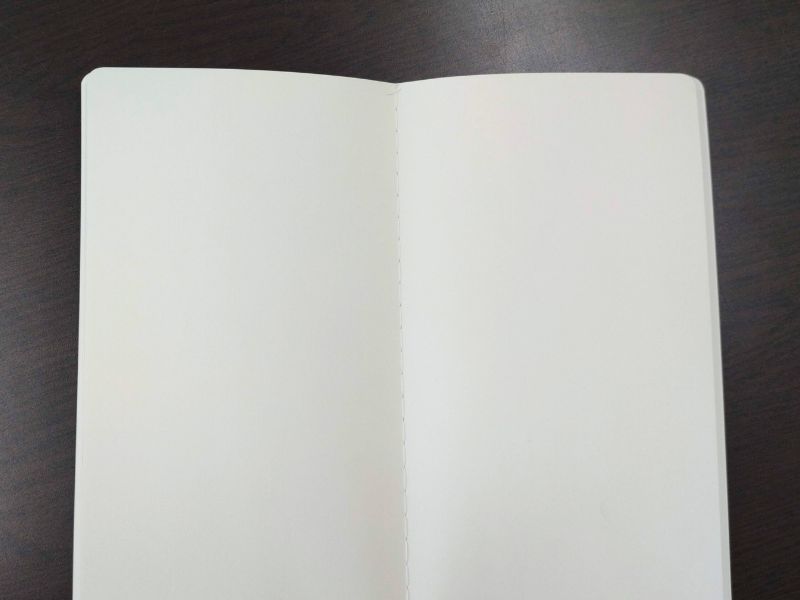

無線綴じはバラバラの紙なのに対して、あじろ綴じは16P単位で「^」のようになっているのがお分かりでしょうか。あじろ綴じはつながっている部分があるため、無線綴じに比べて丈夫になります。「16P単位?」と思った方は、後述している製本は16P単位という章をご覧ください。

PUR

無線綴じ、アジロ綴じの糊をホットメルトPURという高強度・耐熱性のある接着剤を使う製本方法です。教科書、ハード使用の冊子、長期保管用資料などに使う綴じ方です。

糊が薄くて済むため、無線綴じやあじろ綴じに比べて開きやすいのがメリット。糊の管理方法、作業性が悪いのがデメリットです。

使用する糊の量は無線綴じ>あじろ綴じ>PURとなるため、開き具合はPUR>あじろ綴じ>無線綴じとなります。

糸かがり綴じ(糸綴じ)

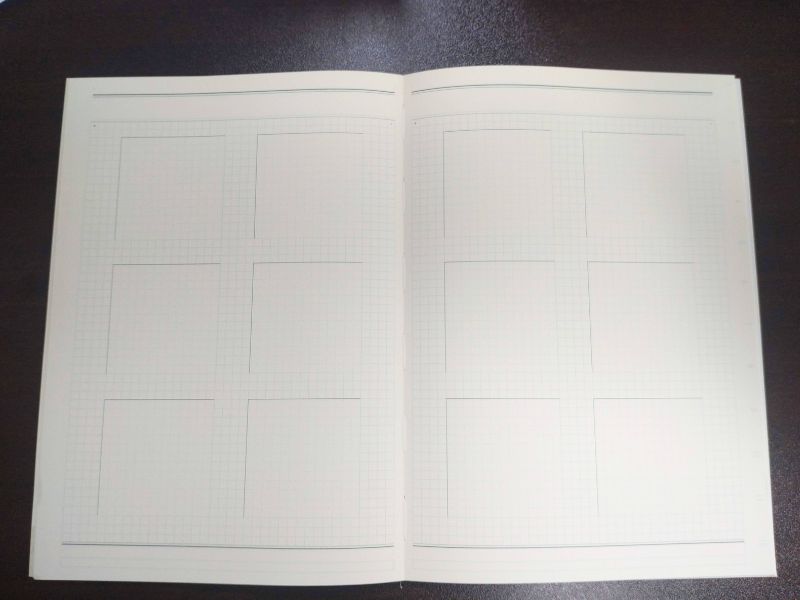

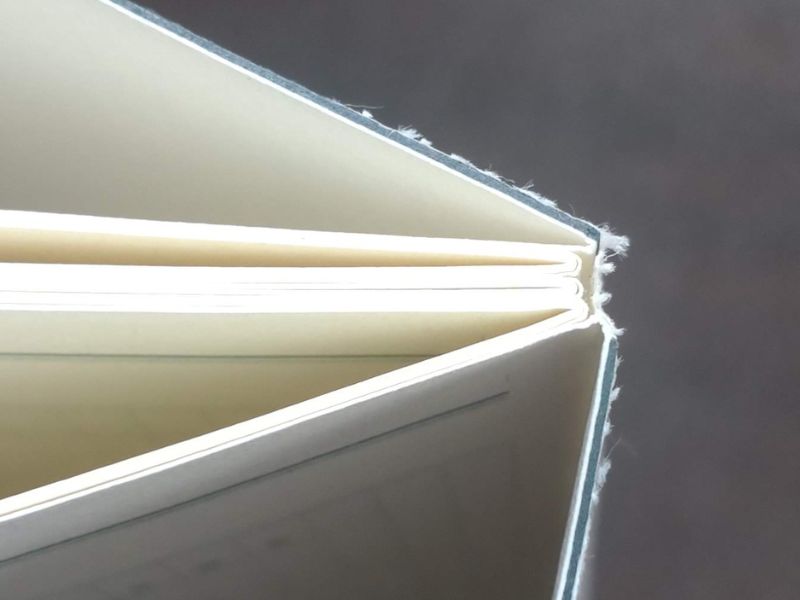

折丁の背中に綴じ穴をあけ、針と糸を使い、開いた穴に糸を通し1冊の本になるように縫い合わせて綴じます。さらに背の部分に薄い糊(ボンド)を塗布して固める製本方法です。おもに手帳やノート、高級な上製本などに使われます。

16ページをひと固まりとして、糸で綴じます。小さい冊子の集合体のようなイメージです。強度は製本方法の中でもトップクラス。開きやすく劣化しにくい点がメリット。納期がかかりコストが高いのがデメリット。手帳は頻繁に開閉する上、180度開けば真ん中まで書き込みやすいですよね。使用頻度の高いものほど耐久性が高く開きのよい糸綴じが選ばれています。

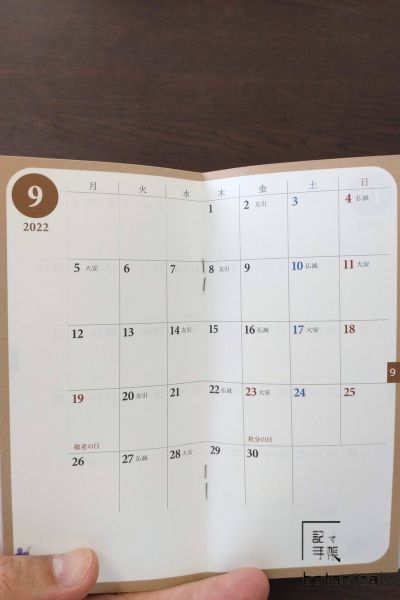

記す手帳botanicalも糸綴じで作った手帳です。

手帳製本は16P単位

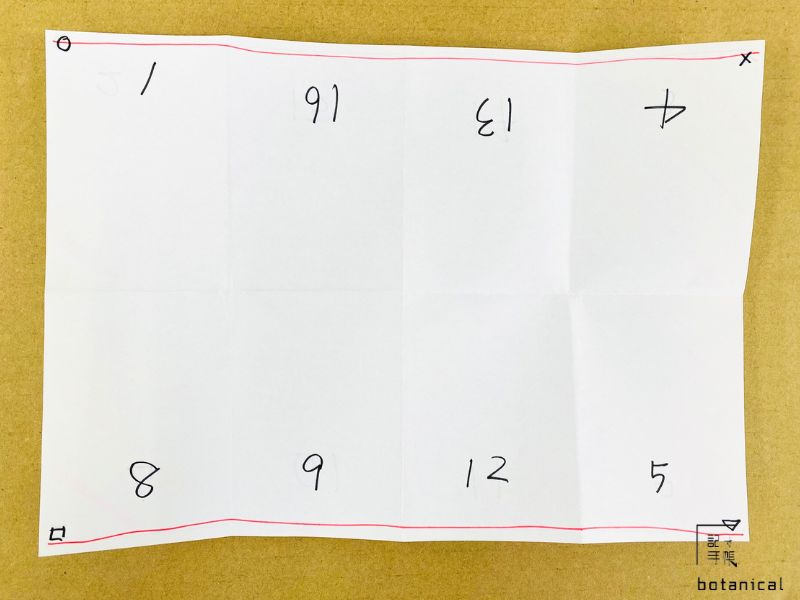

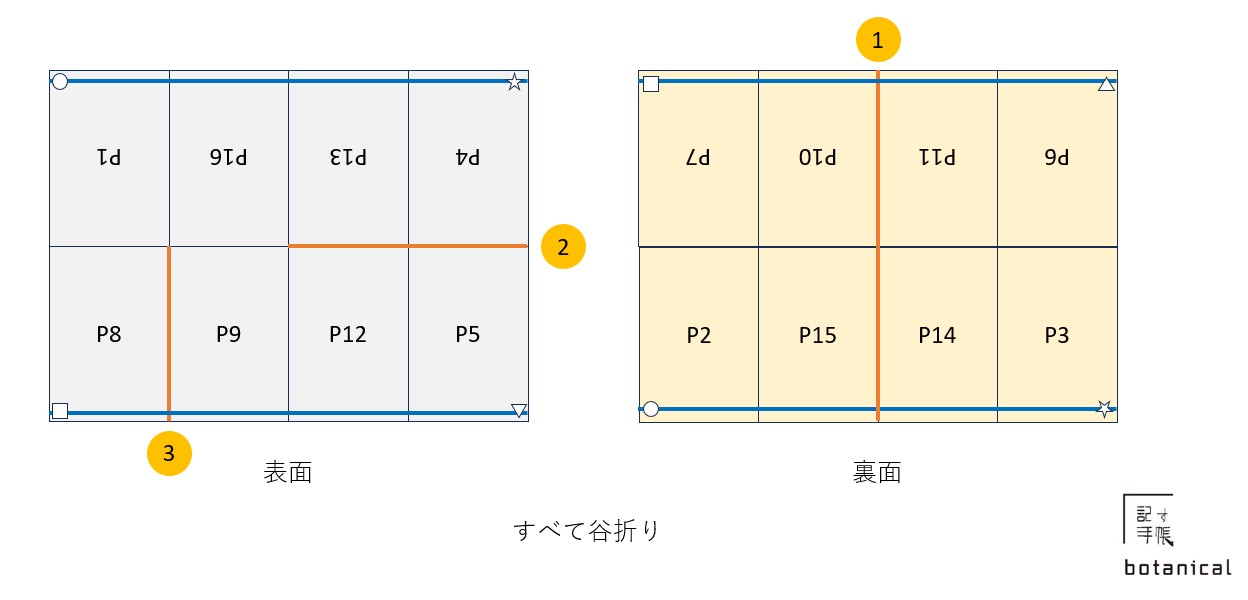

16ページは8枚の紙でできています。A7サイズの手帳を作ろうと思ったらA4サイズ以上の紙に下記のようにページを配置します。表面は下記のようになります。

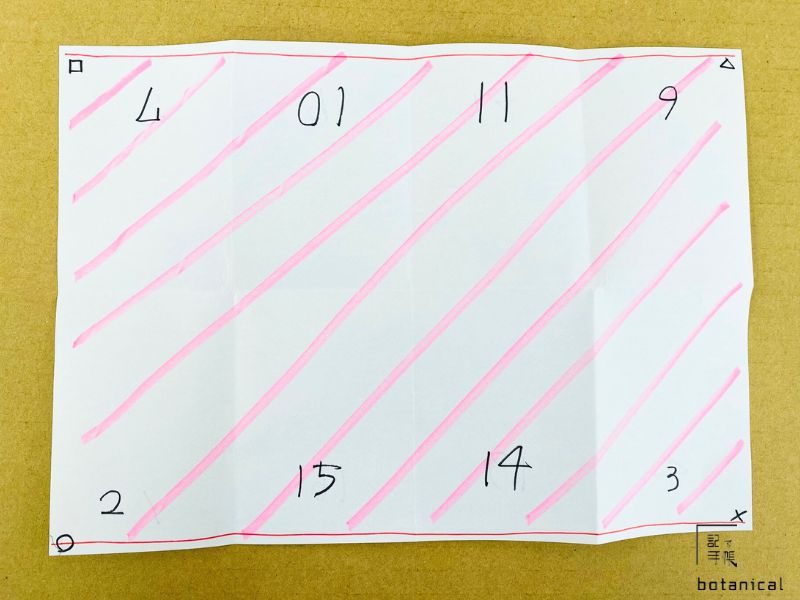

線が入っている部分が天地の「地」の部分になります。〇、△、□、×は対応する目印です。

1の裏が2、8の裏が7、4の裏が3、5の裏が6です。この紙を3回折って重ねます。折る場所は下図を参考にしてください。

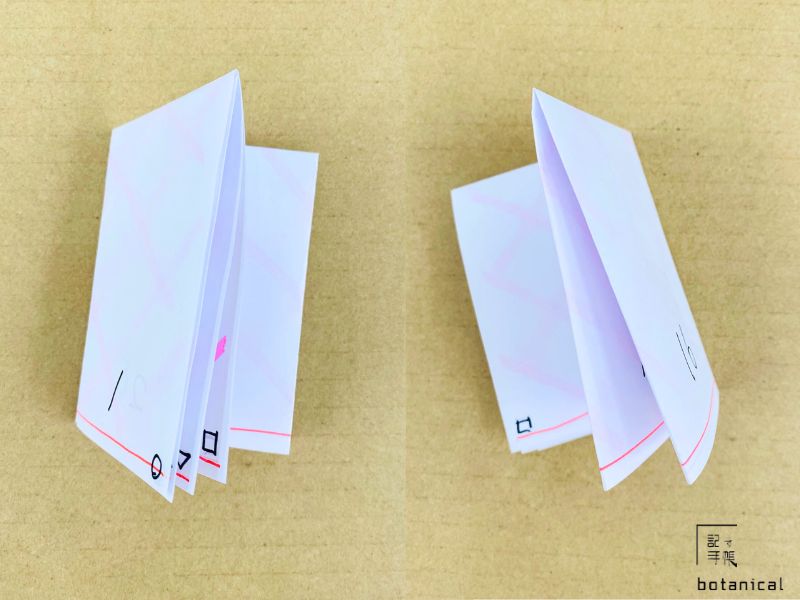

内側を谷折りしていきます。実際にA4用紙を使って折ってみるとこんな感じになります。

1と16で表裏になりました。手帳や書籍の中身です。この後にハード表紙で包む(上製本)、塩ビの表紙でくるむなどの製本過程に移ります。

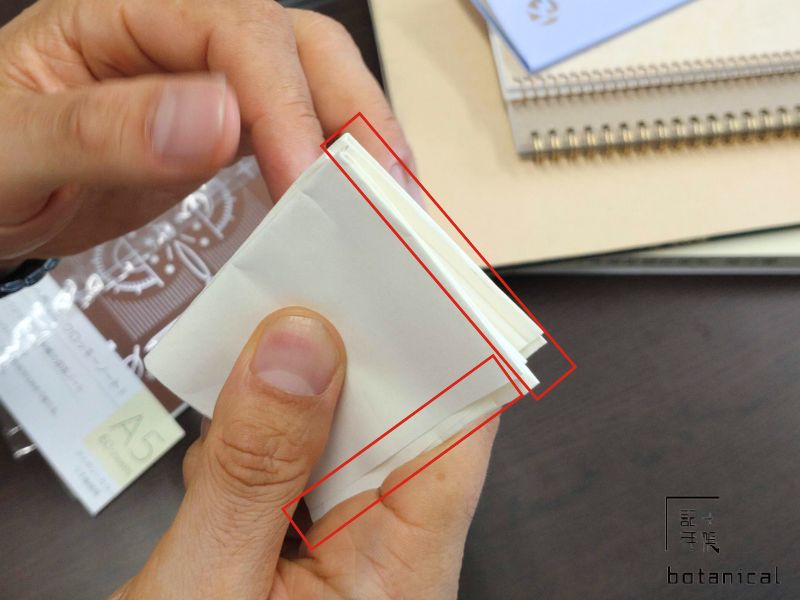

同様に3回折った中身を3つ重ねると48ページになります。ただ、この状態だと袋になっている部分が2か所あります。

赤で囲んだ部分を切り落とし(断裁)すると、1セットが16ページになります。実際にやってみると、「おー」となりますよ。お時間があれば、手元にあるA4用紙を使ってやってみてください。

まとめ:用途に合った綴じ方を選ぼう

| 綴じ方 | コスト | 納期 | 開き | 耐久性 | 用途 |

| 中綴じ | 低い | 早い | 非常によい | 少し悪い | パンフレットや薄型の冊子など |

| ミシン綴じ | 少し高い | 少し遅い | よい | 並 | ノートや通帳など |

| 無線綴じ | 並 | 並 | 並 | 並 | 書籍やカタログなど |

| あじろ綴じ | 並 | 並 | 少しよい | 並 | 文芸書や美術書など |

| PUR | 少し高い | 並 | よい | よい | 教科書や使用頻度が高い書籍など |

| 糸綴じ | 高い | 遅い | 非常によい | 非常によい | 手帳や高級な上製本など |

コストと使い勝手はトレードオフの関係にあります。コストに目が行きがちですが、用途や使用方法、利用頻度に合わせて綴じ方を選ぶのがよいでしょう。

オリジナル手帳のご相談は田中手帳までお声がけください

田中手帳は大阪で年間1,000万冊以上の手帳やノートなどを製造している手帳製本会社です。1,000冊未満の小ロットから10,000冊を超える大量生産まで対応可能。

用途や使用方法、利用頻度に合わせて綴じ方に合わせて最適なご提案をいたします。お気軽にお声がけください。

また、記す手帳botanicalは糸綴じで作った使い勝手のよいサステナブルな手帳です。ご関心があれば下記ページからご覧ください。

記す手帳botanical2026限定販売中!

現在100セットをテスト販売中です。1冊からお求めいただけます。下記バナーから弊社運営のオンラインストアTETOに飛んで、ご購入ください。