製本方法や仕上げの種類について手帳製本会社が徹底解説

大阪市住之江区にある1937年に創業した手帳製本会社です。企業のオリジナル手帳やOEMで手帳を製造しております。手帳に関しての情報をお届けします。

今回は装丁や見映え、使い勝手にも大きく影響してくる仕上げや製本方法について解説します。ノベルティや社内手帳を制作・出版する際の参考になれば幸いです。

外側ではなく、内側の綴じ方については綴じ方の種類や特徴・コストを手帳製本会社が徹底解説で解説しています。合わせてご覧ください。

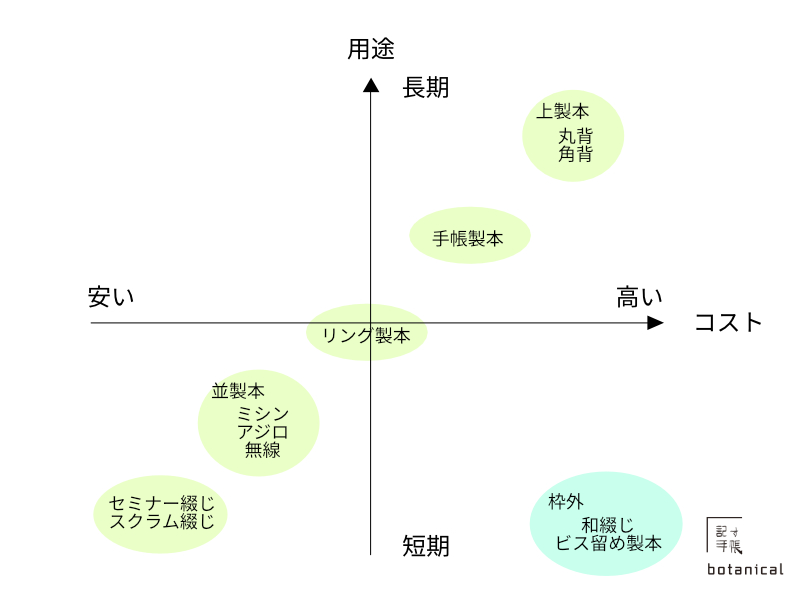

製本方法について

製本方法をコストと用途によって分類しました。長期保存が目的なのか、あるいは1回のみの使用なのかによって製本方法を使い分けるのがおすすめです。

セミナー綴じ/スクラム綴じ

折った紙を重ねただけの状態を指します(綴じ合わせていません)。安価、短納期なのがメリットで、ページが抜けやすいのがデメリットです。イベント用配布資料、社内配布の草案資料などに使われています。

並製本

主に中綴じ、アジロ綴じ、無線綴じなどの本文を接着剤や針金などで綴じて表紙をくるむ簡易な製本方法です。雑誌、書籍、教科書など広く用いられています。大量生産向きでオリジナリティは出しにくいですが、コストを抑えることができます。

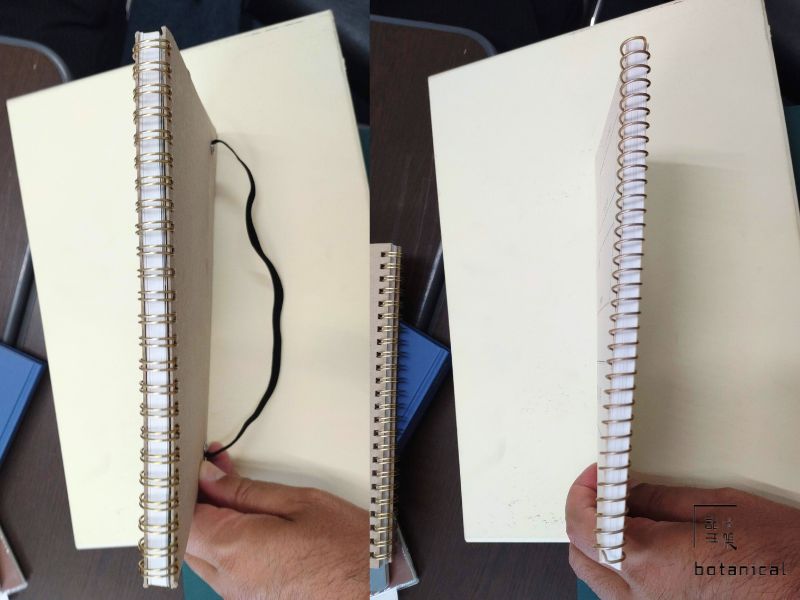

リング製本(Wリング/スパイラル)

穴をあけて金属やプラスチックのリングを通す製本方法です。ページを自由に取り除けるのがメリットです。リングによって厚みに制限ができたり壊れたりしやすいのがデメリットです。ノート、スケッチブック、カレンダーなどに使われています。左側がWリングで、右側がスパイラルリングです。

手帳製本

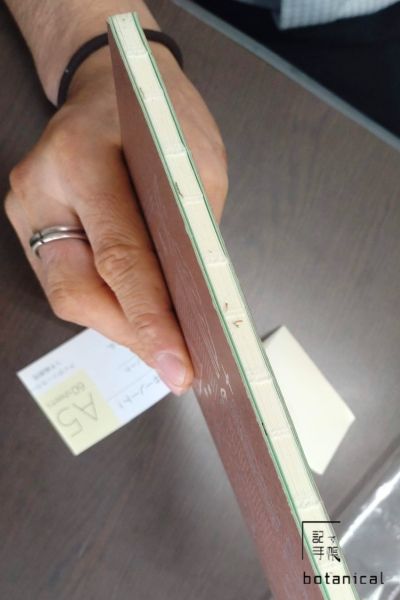

人が日常的に使用するための耐久性と操作性を重視した製本方法です。ページを糸で縫い合わせることで、180度までフラットに開きます。メリットは丈夫であること、デメリットは製造工程が多いため時間とコストがかかることです。手帳をはじめ、何度も継続して開閉するものや、長期的に記入していく記録帳のようなものに用いられます。

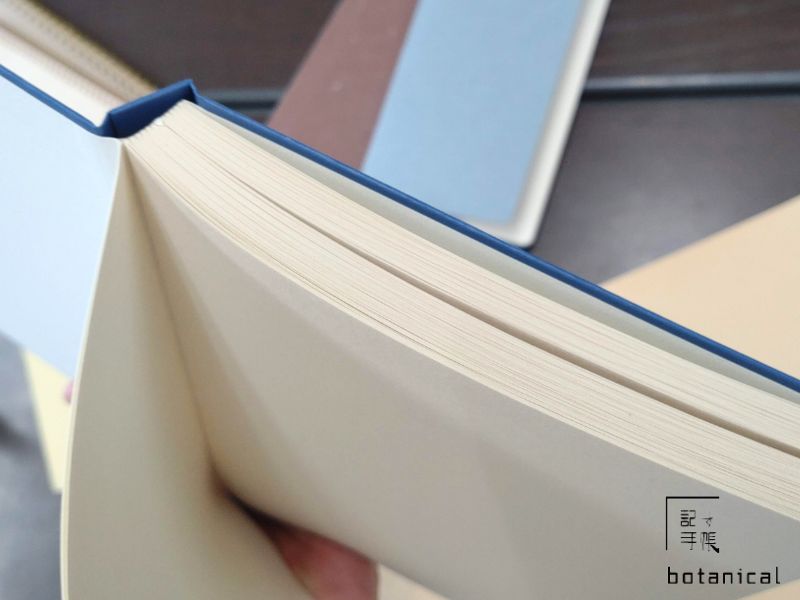

上製本(ハードカバー製本)

厚い表紙で本文を包む製本方法です。本文の綴じ方はミシン綴じ、無線綴じ、アジロ綴じ、糸綴じなどさまざまです。高級感があり保存性も高いのがメリット。一方で、手作業になることも多く、コストは高めで納期も他より長く見積もる必要があります。記念誌、画集、卒業アルバム、贈答用書籍や作品集などに使われています。

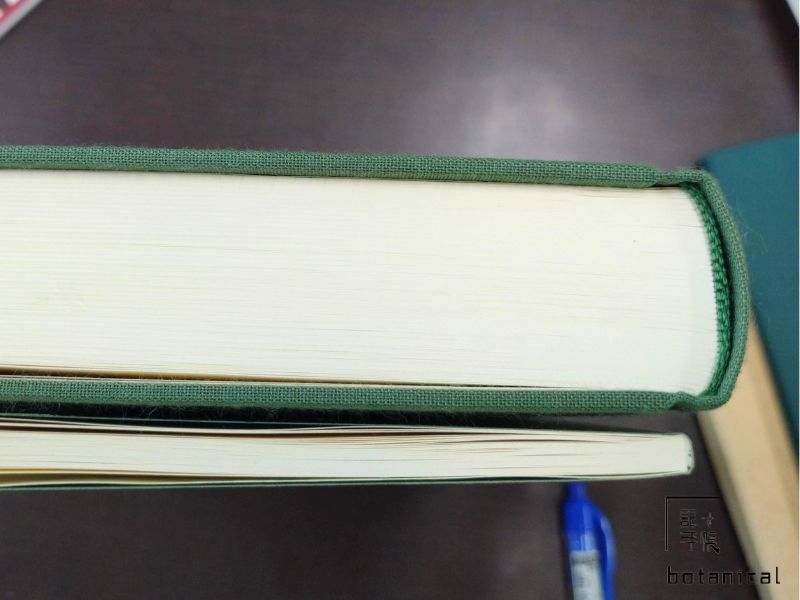

丸背製本/角背製本(上製本の派生)

上製本の中で背が丸いものを丸背製本と呼びます。開きやすく見た目に品がある仕上がりになります。角背製本は背がまっすぐで整然とした仕上がりになります。タイトルが入れやすいのが特徴です。

ビス留め製本(ねじ留め)

穴を開けて金属ビスで留める製本方法です。複数の冊子をひとつにまとめることができます。あとから一部を差し替え可能なのはメリットですが、ビス部分の強度により性能が変わることはデメリットです。見積書、契約書、試作品カタログなど、一度綴じ合わせたものを差し替える必要がある場合に使われています。

和綴じ(伝統的な製本)

日本で古来から伝わる伝統的な製本方法で、和綴じによって製本された本は「和本」と呼ばれます。本に穴を開け、糸を通して製本します。見た目から和の要素が強くなるので、個性を出すのに効果的です。完全手作業になるため、コストの面から見ても大量生産には不向きです。作品集、伝統芸能の台本、記念品などに使われています。

仕上げ方法について

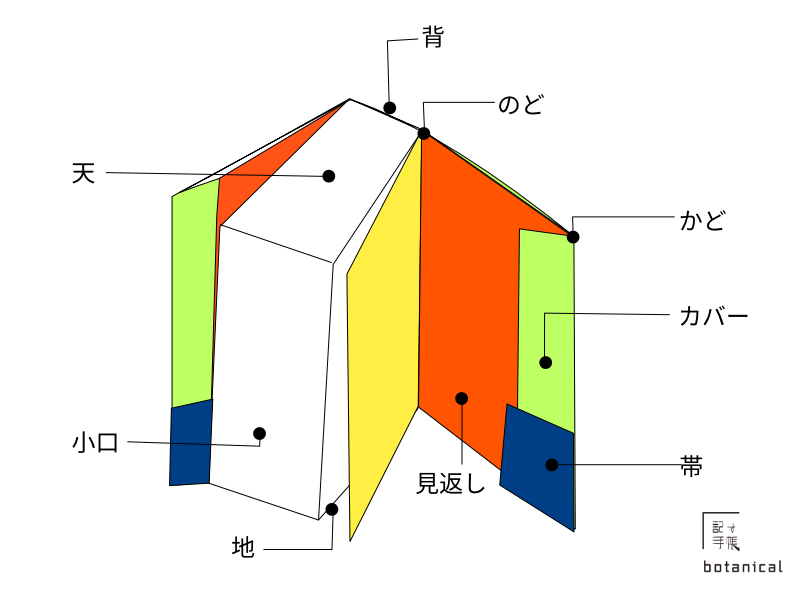

つづいて、仕上げ方法について紹介していきます。まずは本の部位を紹介します。

ぐる巻き

表紙を「ぐるっと」一周させて巻く仕上げ方法です。ベタ貼りともいいます。帯を全面幅で回す場合もぐる巻き帯と呼びます。カバーを別に作ることで、高い意匠性と保護性が出るのがメリットです。用紙の厚みによっては割れ対策が必要かもしれません。漫画の単行本や小説の文庫本など、誰もが目にするもので広く流通しています。

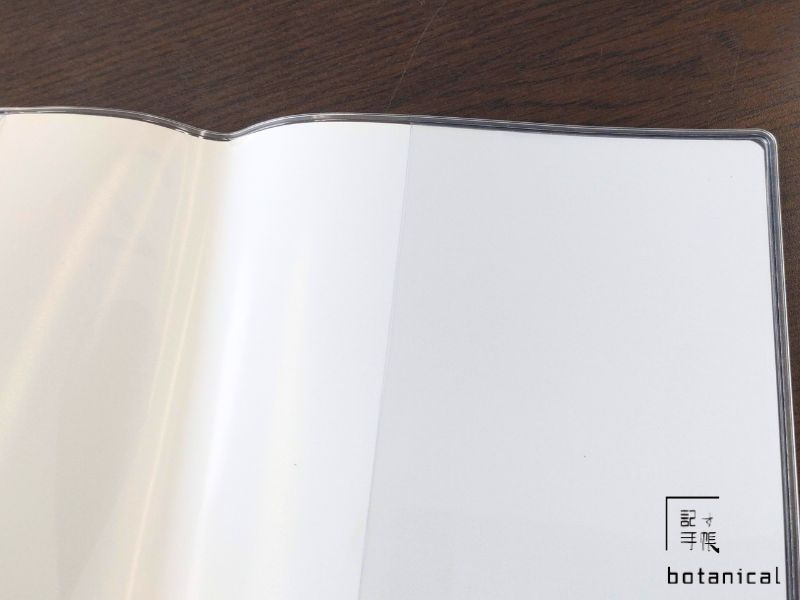

仕上げ・くるみ

製本した本文に塩ビなどの表紙をベタ貼りする仕上げ方法です。背にタイトルを出せますし、量産向きなのがメリットです。手帳や辞書などに使われています。

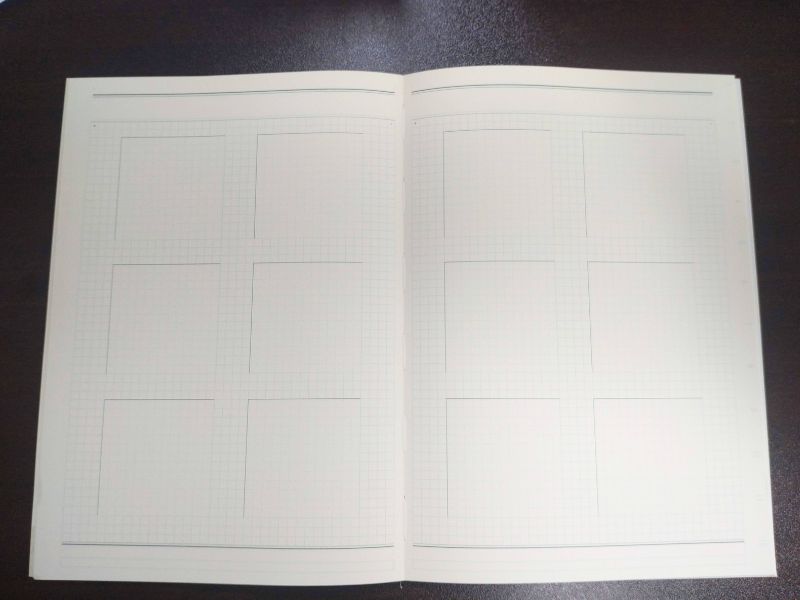

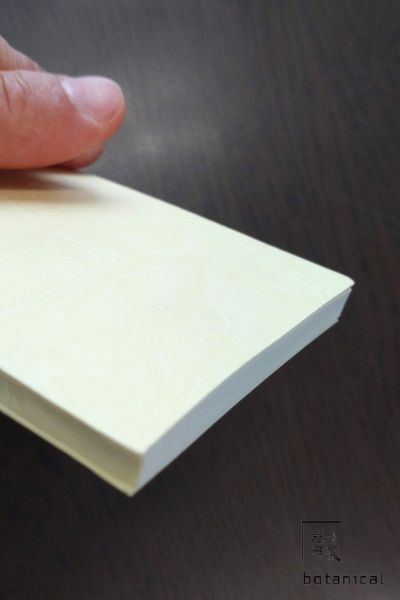

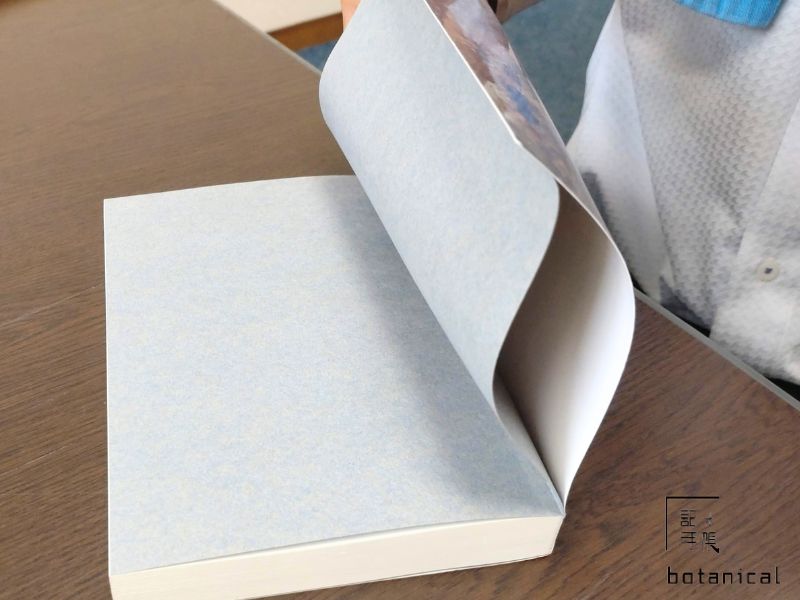

羽貼り

表紙の紙を、本の表面と裏面に「羽」状に貼り合わせる仕上げ方法です。背中の自由度が高くなるので、厚みのわりに開きやすくなるのが特徴です。厚めのノートなどでよく使われています。

カバーをつけて使う場合もよくあります。

小口貼り

製本カバーの一部だけを本体へ貼りつける仕上げ方法です。低コストな点がメリット、表紙が剥がれたり破れたりしやすいのがデメリットです。

リフィル

バインダーやファイル用にリング穴などが加工されている補充用の中身のことです。ペラの状態で規格に合わせた穴を打ち抜きます。使い終わった部分のみを交換したり、差し替えて途中で用途を変えたりすることもできるので、長期運用向きです。システム手帳やファイリング目的の本文用紙として作られています。

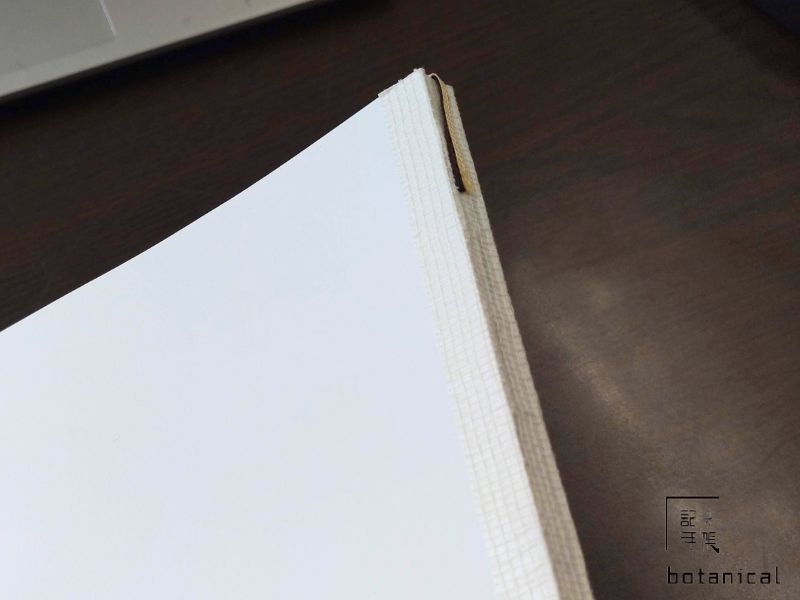

コデックス装

背を見せる開放的な装丁です。本文を糸でかがり、背を糊で固めただけの状態で留め置いています。本がパタンと180°開くのが特徴です。綴じ糸の色を変えたりすることで造本的な美しさが出せるのがメリットです。一方で背の汚れや摩耗に弱く、本としての強度は低めです。アートブックや展示用書籍に使われています。

<番外編>見出し抜き

前小口側にインデックスを入れて索引性を高める加工技術です。田中手帳の場合は、本の形になったあとでインデックス加工を施すことができるので、仕上げ方法としてもまかり通っています。インデックス加工の最大のメリットは、目的のページをすぐに開けることです。手帳や辞書、厚めのカタログや業務マニュアルなど、一部の業界ではなくてはならない製本加工ともなっています。

中身の綴じ方については、綴じ方の種類や特徴・コストを手帳製本会社が徹底解説で解説しています。合わせてご覧ください。

製本やオリジナル手帳のご相談は田中手帳までお声がけください

田中手帳は大阪で年間1,000万冊以上の手帳やノートなどを製造している手帳製本会社です。1,000冊未満の小ロットから10,000冊を超える大量生産まで対応可能。

用途や使用方法、利用頻度に合わせて綴じ方に合わせて最適なご提案をいたします。お気軽にお声がけください。

また、記す手帳botanicalは糸綴じで作った使い勝手のよいサステナブルな手帳です。ご関心があれば下記ページからご覧ください。

記す手帳botanical2026限定販売中!

現在100セットをテスト販売中です。1冊からお求めいただけます。下記バナーから弊社運営のオンラインストアTETOに飛んで、ご購入ください。